Zahlreiche Werke von Mitgliedern des Hagenbundes befinden sich im öffentlichen Raum und werden in loser Folge hier vorgestellt. Ein so weit wie möglich komplettes Verzeichnis dieser zahlreichen oft unbekannten Arbeiten ist in Vorbereitung, wobei auf die bildliche Erfassung besonderer Wert gelegt wird.

FRANZ BARWIG d. Ä.

(19. 4. 1868 – 15. 5. 1931 Wien)

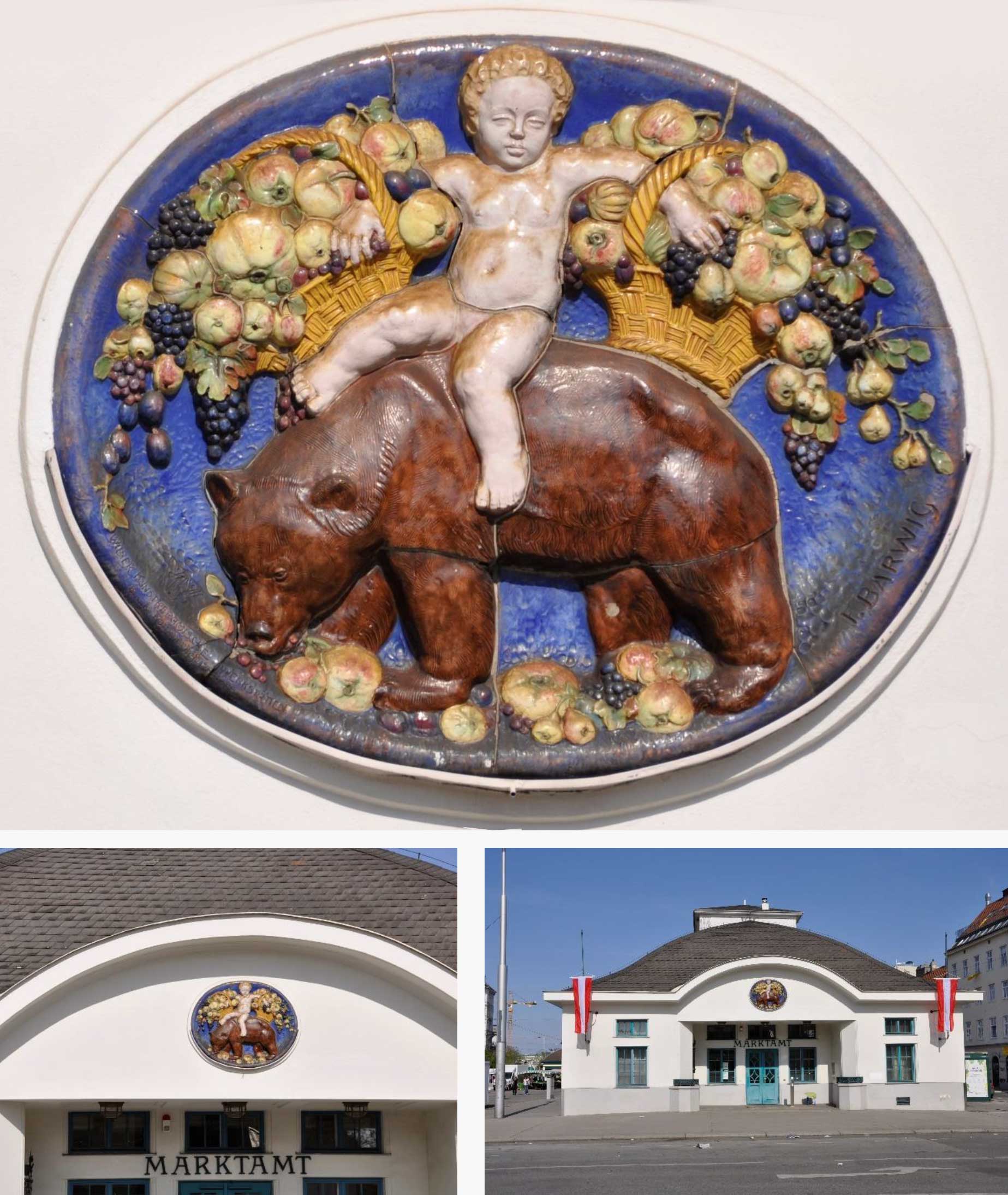

Putto auf Bären reitend, 1915/16

Sign.: F. BARWIG (geritzt) /WKKW (Signet)/WIENER KUNSTKERAMISCHE WERKSTÄTTEN/k. u. k. Kammerhefer

Majolikarelief im Giebelfeld an der Vorderwand des Marktamtes

Adresse: Ecke Rechte Wienzeile Kettenbrückengasse, Naschmarkt, 1040 Wien

Das Gebäude des Marktamts wurde 1915/16 von Friedrich Jäckel, einem späthistoristischen Architekten aus der Schule Karl Königs und Karl Mayreders an der Technischen Universität konzipiert. Er war Mitglied des Wiener Stadtbauamts und gestaltete auch das 1914 eröffnete Jörgerbad im 17. Wiener Gemeindebezirk. Für das Marktamt entwarf er einen freistehenden Pavillon mit markantem Glockendach. Zuvor wurde ab 1910 nach der Einwölbung des Wien Flusses der „Neue Naschmarkt“ nach seinen Plänen in Form von 120 gemauerten Marktständen in drei Zeilen errichtet. Die Gesamtanlage war erdacht, um das „dem Naschmarkt eigene Fluidum baulich zu fixieren“ und den „Charme des Wiener Fin-de-Siècle“ zu erhalten.1 Für diesen offensichtlich im Kontrast zu Otto Wagners modernen Jugendstilhäusern in unmittelbarer Nähe geplanten Bau schuf Franz Barwig, seit 1910 Professor für Bildhauerei an der Wiener Kunstgewerbeschule und seit 1905 Hagenbundmitglied, die Fayence in Form eines Tondos mit dem Motiv eines auf einem Bären reitenden Puttos mit gefüllten Obstkörben. Barwig ist als einer der bedeutendsten Jugendstil Holzbildhauer anerkannt, der in seinen markanten Tierskulpturen eine moderne, blockhafte, secessionistische Stilisierung mit überaus treffender Charakterisierung und Beobachtung des Tierwesens verband. Ludwig Hevesi, der Barwigs „Holzhumor“2 schätzte, und auch Amelia Sarah Levetus in der Zeitschrift The Studio, haben seine präzise beobachteten Tierfiguren, die er direkt aus dem Holz schnitzte, hervorgehoben.3 Inspiration für seine moderne Formensprache in einem Schnitzstil der bei seinen Werken für die Frühjahrsausstellung des Hagenbunds 1908, der Kaiserhuldigung, von Hevesi als „neuartig und interessant“ bezeichnet wurde,4 fand er u. a. in der ägyptischen Kunst der Antike. In einer 1912/13 in schwarzem Granit geschaffenen Skulptur eines sitzenden Bären erzielte er durch die starre Frontalität und Geschlossenheit der Form mit dem suggestiven formalen Substrat des zeichnerischen Ausdrucks die den Blick des Betrachters fesselnde Wirkung äußerster körperlicher Anspannung.5 Anregungen fand Barwig aber auch in der Formensprache der Frührenaissance wie der Vergleich der Bronzefigur eines Knaben 1908/096 mit der Figur des David von Donatello (um 1440) oder jener von Andrea del Verrocchio (1473/75) zeigt, wobei seine Rezeption des antiken Figurenideals über den deutschen Jugendstilkünstler Ludwig von Hofmann verlief.7 Die Form des Tondos und die Technik der Fayence im Majolikarelief verweisen zudem auf die Auseinandersetzung mit den florentinischen Werkstätten des Quattrocento wie beispielsweise jener von Luca und Andrea della Robbia. In der volkstümlichen Arbeitsweise des zweimal gebrannten, zinnglasierten Steinzeugs waren durch die Unterglasurbemalung besondere Farbeffekte zu erzielen. Die Stofflichkeit des Fells des Bären wirkt durch die gezeichnete Schraffur ebenso realistisch wie die üppigen, polychrom gefassten Früchte mit reifen Äpfeln, Weintrauben, Zwetschken und Birnen. Überaus überzeugend erscheinen auch die Darstellungen des kompakten, organischen Tierkörpers in Bewegung sowie der Blick des fressenden Bären, die auf Barwigs intensive Studien im Schönbrunner Zoo verweisen, wo er 1911 Kursleiter für Naturstudien nach Großtieren war.8 Barwig schuf das Majolikarelief in Zusammenarbeit mit den Wiener Kunstkeramischen Werkstätten Busch & Ludescher, 9 wo die zweimal gebrannte, farbig gefasste und glasierte Reliefskulptur in mehreren Teilen hergestellt und zusammengesetzt wurde. Mit dem Firmensitz in der Mollardgasse 39 (Wien 1060) ging dieser Betrieb 1908 aus der Manufaktur A. Förster & Co hervor und bestand bis 1930/31. 1940 erfolgte die Löschung aus dem Handelsregister. 1909-1915 beteiligten sie sich an den Frühlingsausstellungen des Österreichischen Museums, 1910 an der Brüsseler Weltausstellung und 1919 an der Ausstellung österreichischer Kunstgewerbe.

FRANZ BARWIG der Ältere

Schönau bei Neutitschein/Mähren (heute: Šenov u Nového Jicina/Tschechische Republik) 19. 4. 1868 – 15. 5. 1931 Wien

Bildhauer in Holz, Stein und Bronze – Anfangs naturalistische Figuren aus dem Volksleben, danach vom Jugendstil beeinflusste Tierfiguren, nach dem Ersten Weltkrieg klarere Formen. Schuf neben Personendarstellungen vor allem Tierplastiken. Vater der Bildhauer Walter Barwig und Franz der Jüngere. 1887–1893 Bildhauerstudium an der Wiener Kunstgewerbeschule bei H. Klotz. 1900 Reisestipendium nach Paris, lernt dort A. L. Barye kennen. Entwürfe und teils auch Fertigung von Spielfiguren. 1904–1906 Lehrauftrag an der Schule für Holzbearbeitung in Villach (anstatt seines dafür vorgesehenen Schwagers K. Widter). 1906–1924 Lehrtätigkeit an der Wiener Kunstgewerbeschule, ab 1910 Professor. Zahlreiche Besuche im Tiergarten Schönbrunn führten zu virtuosen Tierdarstellungen. Zwischen 1915 und 1917 figurale Werke zu Ausstattungen von Opern in der Wiener Hofoper (etwa zu „Violanthe“ und „Ariadne auf Naxos“). 1904 erstmals im Hagenbund vertreten, 1905–1924 Mitglied des Hagenbundes, weiters Mitglied der Kunstschau, des Österreichischen und des Deutschen Werkbundes, ab 1925 der Wiener Secession. 1908 maßgebliche Mitarbeit am von Joseph Urban gestalteten Jubiläumsumzug aus Anlass des 60-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph. 1925–1927 Aufenthalt in Florida/USA, schuf dort im Auftrag Joseph Urbans die plastische Ausschmückung des Landsitzes Mar-a-Lago der Familie Hutton (Tierplastiken, Brunnenanlage und Reliefs – gemeinsam mit Sohn Walter). Fand sich nach seiner Rückkehr nicht mehr in der heimischen Kunstszene zurecht und litt unter Depressionen. Schließlich Freitod. Ausstellungen u. a. 1907 Biennale Venedig, 1925 Wiener Secession, 1931 Gedächtnisausstellung Wiener Secession (119. Ausstellung) sowie in zahlreichen Städten in Europa und in New York. Werke u. a. im Belvedere, Wien Museum, Albertina, Magyar Nemzeti Galéria Budapest, Museum für angewandte Kunst Wien, N.Ö. Landesmuseum, Moderne Galerie Prag, Galleria Nazionale d’Arte Moderna Rom, aber auch in Kirchen (1916 Weihnachtskrippe in der Dechanatskirche in Tulln, 1918 Madonna mit Kind/Lindenholz in der Pfarrkirche St. Othmar in Wien) und in der Öffentlichkeit (1918 „Der Jüngling“ in Wien 13, Haydnpark, 1927 Jünglingsfigur in Bronze, nach der Aufstellung im „Reumannhof“ und im „Rabenhof“ heute in der Sammlung des Wien Museums, 1928/29 zwei Affen-Holzfiguren im Affenhaus im Tiergarten Schönbrunn), weiters Kriegerdenkmäler in Niederösterreich.

Cornelia Cabuk

GEORG EHRLICH

(Wien 22. 2. 1897 – 1. 7. 1966 Ascona)

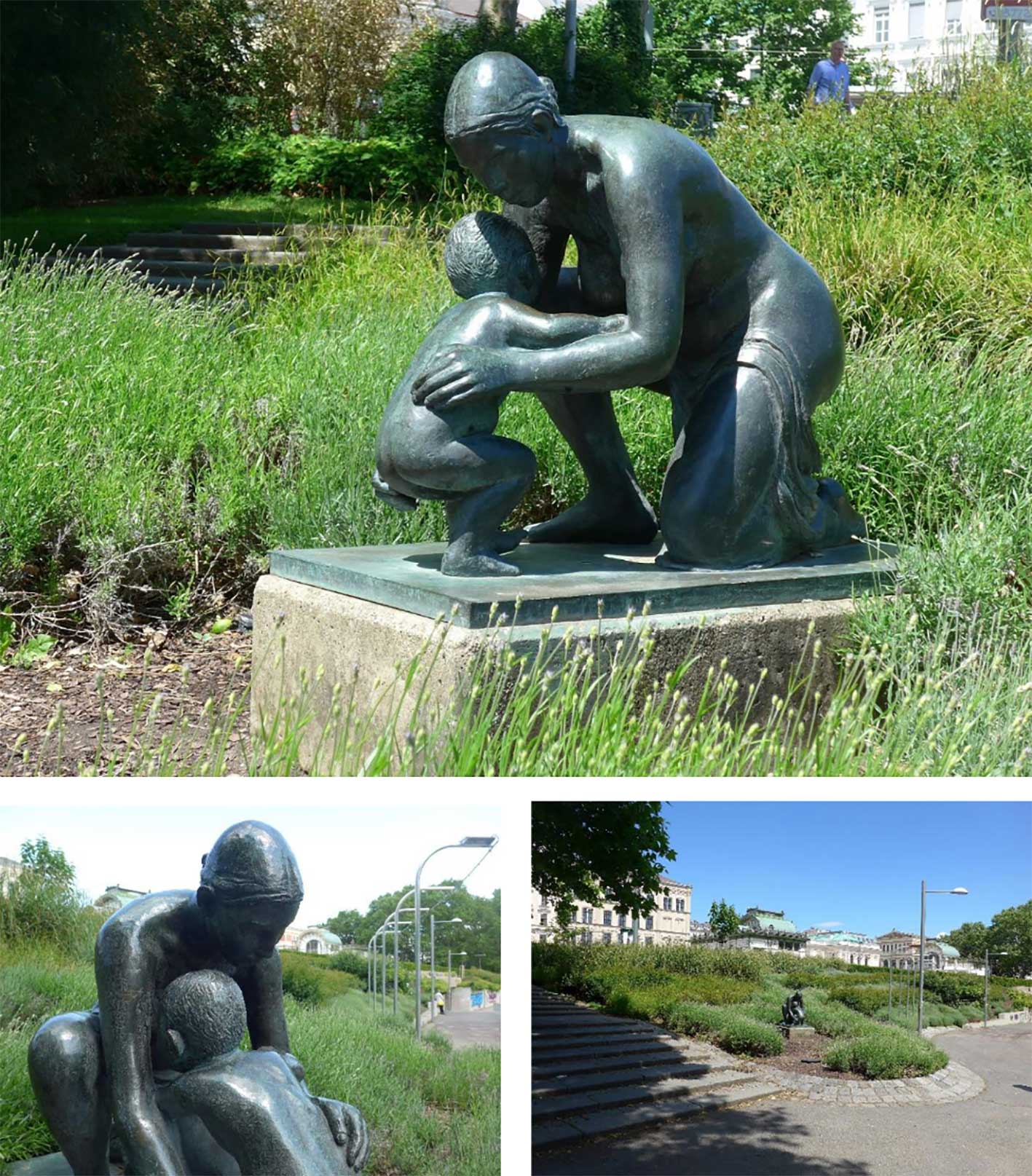

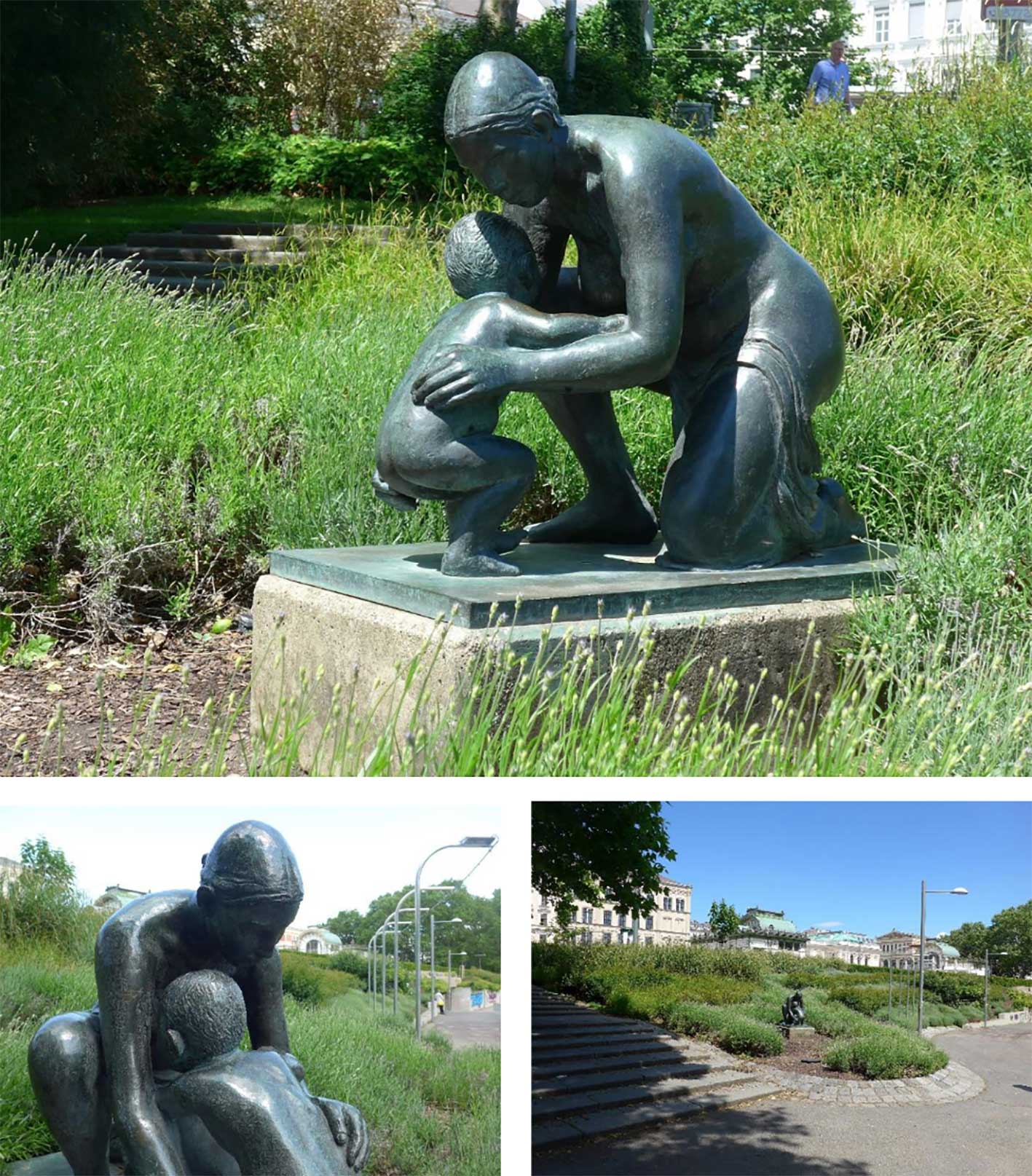

Kniende Mutter mit Kind, 1932, Sign. und dat.: G. EHRLICH 1932 I/V (geritzt), Bronze, 83 x 107 x 58,5 cm

Adresse: Karlsplatz, Resselpark, 1010 Wien

Die eigentlich für einen Brunnen bestimmte Plastik besteht aus zwei Figuren auf einem Sockel, der

knienden Mutter mit vorgebeugtem Oberkörper und dem Kleinkind, das in hockender Körperhaltung

ihr zugewandt ihre Nähe sucht. Aus dieser Gruppierung resultiert die geschlossene Wirkung des

Ensembles um einen Hohlraum. Jedoch zeigen Dokumentationsfotos aus der Entstehungsphase,

dass Ehrlich die Komposition ursprünglich anders gestaltet hatte. Die Mutter beugte sich schützend

über das Kind, das sich in einer zaghaften Vorwärtsbewegung von ihr wegbewegt. Sein Oberkörper

nimmt bei diesen ersten Gehversuchen eine gleichgerichtete Stellung wie jener der Mutter ein. Der

Ausdruck in der überaus feinfühligen Darstellung beider Körper wurde durch die Parallelität der

Bewegung verstärkt. Die spirituelle Verinnerlichung, die am Beginn für Ehrlichs zeichnerisches und

druckgrafisches Werk charakteristisch war, hat er zudem in der feinen zeichnerischen Bearbeitung

der beiden Köpfe, ihrer subtil beschriebenen Mimik und der differenzierten Haartracht formal in das

Medium der Plastik transferiert. Besonders markant erscheint der Kontrast in den welligen, im

Nacken zum Knoten gebunden Strähnen der Mutter und dem überaus zart linierten Lockenkopf des

Kindes. Die Fotografie von Trude Fleischmann im Wien Museum, welche ihn bei der Arbeit zeigt,

wurde rückseitig von der Witwe, der Malerin Betina Ehrlich-Bauer, bis 1938 außerordentliches

Mitglied im Hagenbund, beschriftet: “Herrn Hofrat / Dr. Robert Weissenberger herzlichst und

dankbarst / gewidmet von Bettina 1985 / Georg Ehrlich c. 1933 / im “Ditteshof” Wien / arbeitend an

der Gruppe die / seit 1977 in Bronze am / Karlsplatz (Gartenanlage) steht / das Kind wurde dann

umgedreht / Photo Trude Fleischmann.”1 Das Gipsmodell in der heutigen Fassung hat Ehrlich 1936 in

der Neuen Galerie in Wien ausgestellt.2 Max Roden rezensierte: „Den dreien reiht sich die für einen

Brunnen gedachte Gruppe „Mutter und Kind“ an, apart in der Haltung, aber auch sie sehr darauf

bedacht, kompositionelle Gesetze streng zu wahren. Trotz der Schwere, die dem Leib der Mutter aus

seiner Stellung eignet, sind Leichte und Anmut im Aufbau zu finden, und trotz der Sonderung der

allerdings auf eine gemeinschaftliche Basis bezogenen Figuren ist ihre Verbundenheit ungezwungen

betont.“

Erst in der zweiten Hälfte der 20er Jahre hatte sich Ehrlich der Plastik zugewandt und u. a.

Porträtbüsten seiner Freunde und Förderer Erica Tietze-Conrat (1927) und Hans Tietze (1931)

geschaffen, in denen er, wie die Kunsthistorikerin Else Hofmann bemerkte, mit „feinnerviger

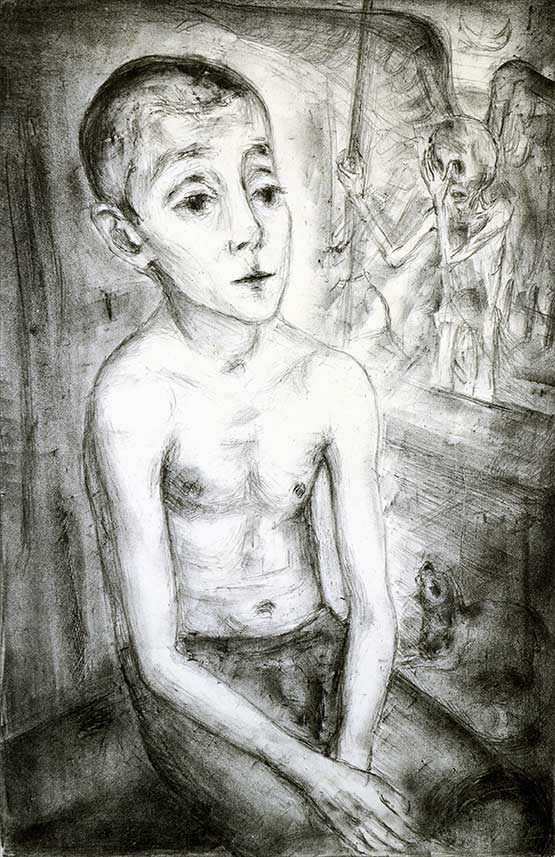

Zartheit“ auch „herbe Größe“ gestaltete.4 In der Bronze eines „Italienischen Knaben“ (1932) gelang

ihm exemplarisch die Verbindung von „Seelenhaftigkeit“ und „klassischer Form“. Für sie erhielt er

1937 in Paris eine Goldmedaille. Die ausgeprägte Spiritualität seines frühen Bibelzyklus (1920) unter dem Eindruck der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und die Sensibilität der feinlinigen

Zeichnungen, wie jene der Schauspielerin Elisabeth Bergner und der Ausdruckstänzerin Niddy

Impekoven, charakterisiert auch sein plastisches Werk, in dem er in Übereinstimmung mit der

Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in Europa einen „neuen Klassizismus“ prägte.

GEORG EHRLICH

Wien 22. 2. 1897 – 1. 7. 1966 Ascona

Bildhauer, Grafiker und Maler – Bis etwa 1926 Verarbeitung der Kriegserlebnisse durch expressive

Zeichnungen, Lithografien (u. a. 1921 Bibelzyklus) und Radierungen, ab 1926 Hinwendung zur Plas k,

und es entstehen überwiegend Bildnisse, Figuren und vor allem im englischen Exil auch

Tierdarstellungen, alle zumeist von klassisch-harmonischer Linie. Ölbilder (Figurenbilder,

Landscha en) malte der Künstler nur wenige (etwa in der Zeit von 1927–1933), stets jedoch

entstehen Zeichnungen und Skizzen zu plas schen Arbeiten sowie ab den späten 1920er-Jahren

Landscha saquarelle. 1912–1915 Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule bei O. Strnad und F.

Cizek, 1916–1918 Kriegsdienst an der russischen und italienischen Front. Zeigt 1919 in Wien im

Kunstverein „Neue Bewegung“ erstmals seine Werke. 1920–1924 Aufenthalt in München und Berlin,

stellt u. a. mit E. Barlach, M. Beckmann, P. Klee, O. Kokoschka, W. Lehmbruck und M. Liebermann aus

(erhält Kontrakt mit P. Cassirer), lebenslange Freundscha mit E. Bergner. 1924 Rückkehr nach Wien,

1921 erstmals als Gast im Hagenbund, 1925–1938 Mitglied des Hagenbundes. Lernt 1930 die

Malerin und Grafikerin Be na Bauer kennen und ehelicht sie im selben Jahr, das Ehepaar verbringt

ausgenommen die Zeit des Zweiten Weltkriegs die meisten Sommer in Grado, wo die Familie Bauer

ein Haus besitzt, vor 1938 teils auch am Wolfgangsee (Zinkenbacher Malerkolonie). 1932 Beteiligung

an der Biennale in Venedig; 1937 Parisaufenthalt, Goldmedaille für die Plas k Stehender Jüngling auf

der Weltausstellung; Ehrlichs Werke werden aus deutschen Museen als „entartet“ en ernt und

teilweise zerstört. Aufenthalt in London, Emigra on nach England, seine Frau folgt 1938. 1938

wurde seine Arbeit in der na onalsozialis schen Propagandaausstellung „Der ewige Jude“ in der

Nordwestbahnhalle in Wien als Beispiel für „entartete jüdische Kunst“ diffamiert; Ausstellung

Twen eth Century German Art in den New Burlington Galleries in London 1938 als Manifesta on

gegen Hitlers Schandausstellung „Entartete Kunst“; ak ves Mitglied beim FDKB (Freien Deutschen

Kulturbund) und der „Freien Österreichischen Bewegung“; 1940 Internmentcamp, Isle of Man;

1944 Au rag zum Friedensmahnmal PAX um der Opfer in Coventry zu gedenken. 1947 bri sche

Staatsbürgerscha , von 1947–1949 Aufenthalt in den USA mit kurzer Lehrtä gkeit in Columbus/

Ohio. 1946-66 Mitglied Wiener Secession; Ab den frühen 1950er-Jahren Freundscha mit Benjamin

Bri en und Peter Pears, es entstehen Porträtplas ken. 1958 Biennale in Venedig; 1960

Professoren tel durch österreichische Regierung, ; 1961 Kunstpreis der Stadt Wien; 1962 Mitglied

der Royal Academy; 1965 schwere Herzerkrankung, Aufenthalte in Italien und in Ascona, wo Ehrlich

in einer Klinik s rbt. Ehrlichs Werke werden in zahlreichen Staaten der Welt gezeigt, z. B. in

Österreich, Deutschland, der Schweiz, in Frankreich, England, Belgien, Holland und den USA. 1932,

1934, 1936 und 1958 Beteiligung an den Biennalen in Venedig, 1937 Beteiligung an der

Weltausstellung in Paris. Auswahl an Porträtköpfen: E. Tietze-Conrat, H. Tietze, O. Laske,

G. Wiesenthal, E. Bergner, G. Merkel, P. Pears, B. Bri en, B. Bauer-Ehrlich. Werke u. a. Belvedere,

Alber na, Wien Museum, Bri sh Museum London, Tate Gallery London, Metropolitan Museum New

York, Königliches Museum der Schönen Künste Antwerpen

Cornelia Cabuk

GEORG EHRLICH, Großer stehender Stier, 1959

Großer stehender Stier, 1959

Sign. und dat.: G. EHRLICH, Bronzeplastik auf Ziegelsockel

Adresse: Wohnhausanlage der Gemeinde Wien, „Helmut Qualtinger Hof“, Daringergasse 12-20/Paradisgasse 67, 1190 Wien

Georg Ehrlich erhielt 1959 von der Gemeinde Wien den Auftrag für die Plastik „Großer stehender Stier“, die sich seit 1960/61 in der heutigen Aufstellung beim Kindergarten des „Helmut Qualtinger

Hofs“ befindet.1 Sein „Großer Stier-Torso“ mit dem Motiv des charakteristischen Stierkopfes in natürlicher Größe mit dem kräftigen Nacken bis zu den Vorderbeinen (H 140 cm) wurde 1962 in der Akademie der bildenden Künste im Rahmen einer Personale mit Skulpturen und Grafik in Wien ausgestellt.2 In dieser Zeit erhielt er von der Stadt Wien zahlreiche Ehrungen: 1960 wurde ihm der Professorentitel verliehen und 1961 wurde er von der Gemeinde mit einem weiteren Auftrag bedacht für die Bronze „Duett“ im Theater an der Wien. Im gleichen Jahr wurde ihm der Ehrenpreis verliehen. Der „Große stehende Stier“ war ursprünglich für eine Wohnhausanlage im 12. Bezirk in der Pirkebnerstraße bestimmt, wobei ein Modell aus dem Jahr 1959 in der Broschüre „Die Stadt Wien als Mäzen III“ abgebildet war.3 Möglicherweise aufgrund der Nähe des geplanten Aufstellungsorts zur Wienerberger Ziegelfabrik entschied man sich für den gemauerten Ziegelsockel, welcher den Eindruck des Kraftvollen und Wehrhaften im stehenden Stier verstärkte. Im sozialen Städtebau Wiens spielte Kunst eine bedeutende Rolle aus der Überzeugung, dass „der Künstler sich um seine Zeit und seine Umwelt bemühe, damit die Bewohner dieser Stadt im künstlerischen Gebilde sich wieder zu erkennen und zu bejahen vermögen.“4 Die Aufstellung der Stierplastik beim Kindergarten in der Paradisgasse verbindet die beiden für Ehrlich relevanten Leitthemen Kind und Tier. Ehrlich, dessen Werke in öffentlichen Sammlungen in Deutschland 1937 als „entartet“ beschlagnahmt und zerstört wurden,5 floh nach seiner Beteiligung an der Pariser Weltausstellung und der 74. Hagenbundausstellung im gleichen Jahr von Wien nach London, wo er sich verstärkt der Tierskulptur widmete. Domestizierte Tiere wie Schwein, Kuh, Hund, Ziege, Reh wählte er als Motive für seine Bronzeplastik. Die Realität zweier Weltkriege und des Exils bewirkte Ehrlichs künstlerische Frage nach dem Elementaren im Wesen von Mensch und Tier. Ehrlichs langjährige Freundin, die Kunsthistorikerin Erica Tietze-Conrat kommentierte diese neue Werkphase im Jahr 1956: „Im verstörten Gemütszustand begründet in der Erfahrung von zwei Weltkriegen überdehnte er die Naturwahrheit auf das Äußerste, indem er sie dem Ausdruck unterordnete. Nun sucht Ehrlich erneut den Weg zur Natur.“6 Sein Interesse für die Tierwelt begann allerdings bereits in früher Kindheit: „Schon als kleiner Bub in Wien ging ich häufig mit meinem Skizzenbuch den weiten Weg von meiner elterlichen Wohnung zum Schottentor, um Droschkengäule zu zeichnen. […] In eines meiner Skizzenbücher schrieb ich zu jener Zeit: `Wenn du ein grasendes Pferd zeichnest, musst du selbst ein grasendes Pferd sein.´ Erst jetzt, in reifem Alter, habe ich das Droschkenpferd meiner Kindheit in Bronze dargestellt. […] Bei Menschen und Tieren kommt es mir darauf an, aus der Fülle der beobachteten Individuen das Wesentliche und Gemeinsame zu erfassen.“7 Tietze-Conrat beschrieb diese Suche nach der ursprünglichen Form: „Nicht dass seine Kuh jemals nur die Kuh des Nachbarn wäre; sie ist DIE KUH, das Bild der Kuh, destilliert aus duzenden individuellen Kühen, die Kuh als solche.“8 Die Stierplastik Ehrlichs wirkt emblematisch durch die ideale, klassische Form ihrer naturalistischen Darstellung. Anhand der differenzierten Oberflächengestaltung beim Kopf, dem Nacken, den Hörnern und Nüstern fließen detailliert beschriebene, zeichnerische Einzelbeobachtungen ein, welche den individuellen Charakter hervorheben. Ehrlich hat auf diese Weise haptische Details wie die Hautfalten, das weiche Fell beim Ansatz der Hörner, die beweglichen Ohren oder die ausdrucksvollen Augen als signifikante Reflexionen des Existenziellen in die das Wesenhafte beschreibende plastische Grundform eingeschrieben.

GEORG EHRLICH, Duett, 1961

Sign. am Sockel: EHRLICH (geritzt), Bronzeplastik, 140 cm

Adresse: Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien

Im Jahr 1961 erhielt Georg Ehrlich von der Gemeinde Wien den Auftrag für die Plastik „Duett“ zur

Aufstellung im Theater an der Wien.1Die Bronze mit einem singenden Paar, einem Jüngling und 1

einem Mädchen, welches ein Notenblatt hält, zeigt Ehrlichs wirkungsvolle Kombination einer

klassischen, antikisierenden Figurensprache und expressiven Elementen. Die Besinnung auf das

Elementare der antiken Tradition wird besonders deutlich in der das Zentrum betonenden Draperie,

die wie eine Säule wirkt. Ehrlich hat den Einklang in der Bewegung der beiden Aktfiguren im

Kontrapost durch die reziproke Haltung der Oberkörper in einer ausgewogenen Figurenkomposition

dem Standort einer Rundbogennische angepasst. Ein berührendes Detail liegt darin, dass der

Jüngling mit dem linken Fuß den rechten des Mädchens berührt. Insofern erhält das Melodische im

„Duett“ auch im Formalen des einander ergänzenden Paares künstlerischen Ausdruck. Im Gegensatz

zur durch Wilhelm Lehmbruck inspirierten expressiven Überdehnung der Proportionen in Ehrlichs

Plastik der unmittelbaren Nachkriegszeit in den 40er Jahren in London, liegt sein Interesse nun in der

Umsetzung des Ideals jugendlicher Grazie. Möglicherweise erschien Ehrlich die Zeit nun reif für

diesen Neubeginn auf dem Fundament der klassischen Moderne, die ja wie auch sein eigenes Werk

in der Zeit des Nationalsozialismus diffamiert wurde. Denn Ehrlichs erfolgreiche Karriere, als er bei

den renommierten Galerien Hans Goltz in München und Paul Cassirer in Berlin ausstellte, sich 1932

an der Biennale in Venedig, 1937 an der Pariser Weltausstellung und an der österreichischen

Ausstellung im Jeu de Paume, „L´Art Autrichien“ beteiligte, wurde durch seine künstlerische und

rassistische Verfolgung im Nationalsozialismus jäh beendet. Obwohl Ehrlich nach dem Zweiten

Weltkrieg weitere Erfolge in England erzielte, wurde auch er zunächst 1940 als „Enemy Alien“ auf der

Isle of Man interniert und musste die bittere Erfahrung des Exils erleben.2Bereits 1937 wurden 2

Ehrlichs Werke aus öffentlichen Sammlungen in Deutschland entfernt und teilweise zerstört. 1938

wurden seine Arbeiten in der Ausstellung „Der ewige Jude“ in Wien als Beispiele „entarteter“ Kunst

degradiert.3Bedenkt man diese Erfahrungen in seinem Leben, erscheint das gemeinsame Singen in 3

der Plastik „Duett“ wie ein Akt der Katharsis, wobei er ein ähnliches Motiv bereits 1948/49 in der

Gruppe „Singing Girls“ mit zwei sitzenden, einander umarmenden Mädchen gestaltet hat.4

BÉNI FERENCZY

(Szentendre/Ungarn 18. 6. 1890 – 2. 6 1967 Budapest/Ungarn)

Grabmal Egon Schiele am Friedhof in Ober Sankt Veit 1928/29

Adresse: Friedhof Ober St. Veit, Gemeindeberggasse 26, 1130 Wien

Am 28. Oktober 1918 begrub Egon Schiele seine Frau Edith am Ober-St.-Veiter Friedhof im

Grab ihres Vaters. Auf dem Rückweg vom Friedhof schüttelte ihn das Fieber der Spanischen

Grippe. Nach drei Tagen, am 31. Oktober, starb auch er im Alter von nur 28. Jahren. Sein

Leichnam wurde am 3. November im selben Grab beigesetzt. Der Friedhof war gewählt

worden, da das unglückliche Paar Hietzing als letzten Wohnort besessen hatte. Erst einige

Jahre später erhielten Egon und Edith Schiele von der Gemeinde Wien ein Ehrengrab auf

demselben Friedhof (Gruppe B, Reihe 10, Nummer 15–16) zugeteilt. Im Mai 1928 beschloss

der Wohlfahrtsausschuß der Gemeinde Wien die Erhaltung der Grabstätte Schieles zuübernehmen.

Zeitgleich begannen die Freunde und Verehrer des verstorbenen Malers, Geld

für die Finanzierung des Grabsteins zu sammeln. Treibende Kraft hinter dieser Unternehmung

war die Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst in Wien unter ihrem Vizepräsidenten

Heinrich Benesch, der schon zu Lebenszeiten Schieles diesen gefördert und unterstützt hatte.

Die Gesellschaft war es auch, die dem ungarischen Bildhauer Béni Ferenczy den Auftrag für

das Kalkstein-Grabmal erteilte. Es ist bis heute nicht geklärt, ob es sich dabei entweder um

einen Direktauftrag oder um einen gewonnen Wettbewerb handelte. Jedenfalls entschied die

Gesellschaft aufgrund einiger von Ferenczy vorgelegter Skizzen für dessen Vorschlag. Eine

dieser Skizzen befindet sich heute in der „Stiftung Sammlung Kamm“ in Zug in der Schweiz

– eine andere im Ferenczy Múzeum in Szentendre in Ungarn. Zusätzlich erhielt Ferenczy

auch noch den Auftrag für eine Egon-Schiele-Medaille. Ferenczy erhielt den Sandsteinblock

für den Grabstein im März 1929 und war vermutlich Mitte Juni desselben Jahres mit der

Arbeit fertig.

Die beiden Relieffiguren sind typisch für die Aktdarstellungen Ferenczys aus dieser

Zeit. Sie sind immer sehr zurückhaltend und bleiben schematisch. Die Figuren weisen nur mit

ihrem Alter auf die Verstorbenen hin. Vielleicht unbewusst zitierte Ferenczy mit seinem

Halbrelief antike Vorbilder. In einigen Zeitungsberichten, die anlässlich der Grabsteinenthüllung veröffentlicht

wurden, wird das Relief geschildert: „Der Gedenkstein ist aus Sandstein und zeigt die

symbolischen Gestalten von Egon Schiele und seiner Frau. Beide schreiten bergabwärts, die

männliche Gestalt mit straffen energischen Schritten, die weibliche einige Schritte zurück in

weicher Hingebung.

In einem anderen Zeitungsbericht heißt es: „Das überlebensgroße Werk stellt in Relief

zwei Figuren, eine männliche und eine weibliche dar, die in schmerzerfüllter Trauer nach

rückwärts zu in die Tiefe schreiten, der Mann festen, zielbewußten Blickes, die Frau

hingebend, weicher modelliert.

Die Schilderung des Grabsteins in der „Wiener Zeitung“ lautet: „Das Grabdenkmal

zeigt in Reliefdarstellung eine nackte männliche Gestalt, die, von einer weiblichen Figur

gefolgt, langsam nach abwärts zu schreiten scheint. Damit soll auf das tragische Ende Egon Schieles

und seiner Gattin Edith hingedeutet werden, die drei Tage vor ihrem Gatten – am 28.

Oktober 1918 – ein Opfer der damals in Wien grassierenden Grippeepidemie wurde.“3

Am Vortag des Gedenktages für alle Toten, am 31. Oktober 1929, wurde der

Grabstein Egon Schieles enthüllt. Am Grab versammelten sich aus diesem Anlass

Familienangehörige, Freunde der Toten und Vertreter der Gesellschaft zur Förderung

moderner Kunst. Als erster sprach Heinrich Benesch als Vizepräsident der Gesellschaft zur

Förderung moderner Kunst. Als Vertreter der Gemeinde Wien sprach Stadtrat Richter bevor

Kränze von Freunden auf dem Grab niedergelegt wurden.

BÉNI (BENJAMIN) FERENCZY

Szentendre/Ungarn 18. 6. 1890 – 2. 6 1967 Budapest/Ungarn

Bildhauer, Medailleur, Grafiker und Illustrator – Als Plastiker meist Gestalter des

menschlichen Aktes, als Medailleur zahlreiche Bildnis- und Gedenkmedaillen. Sowohl Vater

Karoly, Mutter Olga (Fialka), als auch die Geschwister Noemi und Valer waren bildende

Künstler. Erster künstlerischer Unterricht 1907/08 in Nagybánya/Ungarn (heute: Baia

Mare/Rumänien) bei Istvan Reti und Bely Ivanyi-Grünwald, 1908/09 Studienaufenthalt in

Florenz, 1909/10 in München, zwischen 1911 und 1913 zwei Studienaufenthalte in Paris (teils

mit Mutter und Schwester), Kontakte zu Bourdelle und Archipenko. 1913 wieder in Budapest,

dort ab 1914 erste Ausstellungen. 1921 Übersiedlung nach Wien und hier bis 1932 fester

Wohnsitz, nur unterbrochen durch zwei Reisen 1921/22 und 1922/23 nach Berlin. 1932–1935

in Moskau lebend, dann Rückkehr nach Wien und Aufenthalt bis 1938, danach in Budapest.

1945–1949 Professor an der Schule für angewandte Kunst in Budapest. 1928 Schöpfer des

Egon-Schiele-Grabmals aus Stein am Friedhof Ober St. Veit/Wien und 1930 des Steinreliefs

„Fallhammer“ am ehemaligen Arbeitsamt für Metallarbeiter in Embelgasse/Wien-Margareten.

1927–1938 Mitglied des Hagenbundes, weiters Mitglied der ungarischen

Künstlergemeinschaft KUT. Ausstellungstätigkeit in zahlreichen Staaten, 1963 Ausstellung

„Béni Ferenczy im Kreise seiner Zeitgenossen“ im Wiener Künstlerhaus. Werke u. a.

Belvedere, Albertina, Ungarische Nationalgalerie Budapest, Ferenczy-Museum Szentendre

sowie an öffentlichen Plätzen in Ungarn.

Markus Kristan

ROBERT ÖRLEY

(Wien 24.8.1876 – 15.11.1945 Wien)

Zwei Mosaikschalen mit je vier Schildkröten vor der Wiener Secession

Adresse: Friedrichstraße 12, 1010 Wien

Als Robert Örley 1907 in die Vereinigung bildender Künstler Österreichs Secession eintrat, nachdem

er seit 1902 Mitglied des Hagenbunds gewesen war, erhielt er den Auftrag zur ersten Renovierung

des von Joseph Maria Olbrich im Jahr 1898 errichteten Jugendstilgebäudes. Ursprünglich von der

Otto-Wagner- Schule beeinflusst, war der von Adolf Loos geschätzte Architekt mit Joseph August Lux

ein Anhänger der Reformbewegung. Örley verteidigte die Bauten von Loos, das Café Museum und

sein Haus für Goldman & Salatsch am Michaelerplatz und zählte zum Kern der Avantgarde, ohne ein

Avantgardist zu sein. Als Protagonist der Wiener Moderne verfolgte er im Sinne des

Gesamtkunstwerks eine ganzheitliche Raumkunst, in welcher er der Wand als Fläche erneute

Bedeutung beimaß. Er war Maler, Graphiker aber auch ein begabter Designer, der bereits um 1900

Jugendstil Stoffentwürfe, u. a. in Zusammenarbeit mit dem Hagenbundmitglied Heinrich Lefler für

die Firma Joh. Backhausen und Söhne lieferte. Im Zuge der Renovierung ließ Örley die Fassade und

das Gebäude der Secession von secessionistischem Dekor und Schriftzügen bereinigen, wobei auch

das von Ludwig Hevesi formulierte Motto der Secession entfernt wurde. Dieser kommentierte die

Veränderung in seiner Besprechung der von Örley gestalteten 30. Ausstellung im Jahr 1908

Nach fast einjährigem Stillstand hat die „Vereinigung bildender Künstler Osterreichs“, wie sie sich jetzt

überwiegend nennt, ihre 30. Ausstellung eröffnet. Das Haus ist innen und außen erneut und dabei sind allerlei

Symbole und Mahnwörter, in denen der Begriff Sezession sich aussprach, geschwunden. Auch

unterschiedlicher Wandschmuck, der von sezedierten Sezessionisten herrührte, ist unter ein allgemeineres

Weiß geraten

Die beiden Mosaikschalen wurden im Katalog erwähnt als „Zwei Vasen in armiertem Beton mit

Glasmosaik, ausgeführt von E. Gärtner, Bauunternehmung und Ignatz Dürr, Glaser Wien VI. Mit

ihnen setzte Örley vor den beiden weitgehend leeren, weißen Wandflächen der Fassade einen

deutlichen farbigen Akzent, wobei er mit dem ursprünglich aus Indien stammenden Motiv der

Schildkröte als Weltträgerin den von Hevesi 1898 beim Thema des Lorbeerbaums der Kuppel

betonten Charakter des Gebäudes als „ein Stück Orient in Wien in den halbrunden Baumschalen

mit jeweils vier in Metall gegossenen Schildkröten im Eingangsbereich reflektierte. Bemerkenswert in

diesem Zusammenhang ist die für Örley typische Ausführung in dem damals überaus modernen

Material als „armierte Betonschalen“, wobei er den archaischen Inhalt in eine zeitgemäße

Formensprache übertrug. Sein Sinn für modernes Design wird im Mosaik in der einfachen

geometrischen Form der Spirale bemerkbar, welches als Ornamentband eine den Schildkröten

entgegengerichtete Drehbewegung suggeriert. Das Design der Schalen ist in der Bepflanzung mit

Buchsbäumchen im Formschnitt ganzheitlich gedacht. Die unverrückbaren Mosaikschalen werden als

fixer Bestandteil des Eingangsbereichs wahrgenommen, wobei ihre reduzierte Farbigkeit in Blau,

Gold und Weiß die sakrale, tempel-artige Grundstimmung des Gebäudes verstärkt.

ROBERT ÖRLEY

Wien 24.8.1876 – 15.11.1945 Wien

Architekt, Kunstgewerbler, Maler und Graphiker – Als Architekt vor allem Erbauer von Wohnhausund

Fabrikanlagen, Entwerfer von Hausrat, Tapeten und Stoffmustern, schuf als Maler

Aquarellveduten, weiters auch Zyklus von Wien-Lithographien. Erlernte zunächst das

Tischlerhandwerk, 1891-1894 Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule bei K. Hrachowina und K.

Minnigerode. 1896/1897 Studienaufenthalt in Italien, ferner Reisen durch Frankreich, England,

Deutschland und die Niederlande. Auswahl von Bauten: 1904/1905 Familienwohnhaus Wien

19,Weimarerstr.98; 1907 Wohnhaus Paulick, Wien 18,Türkenschanzstrasse 23; 1907/1908

Sanatorium Luithlen, Wien 8,Auerspergstrasse 9; 1917 Optische Werke Zeiss, Wien16,Abbegasse 1;

1923/1925 Hanuschhof,Wien3, Lechnerstrasse/Dietrichgasse und Ludwig Kössler-Platz; 1927/1939

George Washington-Hof,Wien12,Untere Meidlinger-Strasse 1-12 (mit K. Krist). 1928-1932 in der

Türkei tätig und zahlreiche Projekte für die türkische Regierung. 1902 Mitglied des Hagenbundes,

1907-1939 Mitglied der Wiener Secession (1912/1913 Präsident), weitere Mitgliedschaften beim

Österreichischen und Deutschen Werkbund, weiters der Zentralvereinigung der Architekten

Österreichs. Im Österreichischen Werkbund ebenfalls Präsident. Werke u.a. Albertina, Wien

Museum. Örley verstarb 1945 an den Folgen eines Autounfalls vor dem Secessionsgebäude.

Cornelia Cabuk

ROBERT ÖRLEY/Sanatorium Luithlen

Sanatorium Luithlen, 1907/08 (1910 Umbenennung in „Sanatorium Auersperg“; derzeit Hotel)

Adresse: Auerspergstraße 9, 1080 Wien

Das im Inneren und Äußeren stark veränderte ehemalige Sanatorium Luithlen in Wien-Josefstadt, ein Hauptwerk Robert Örleys, zählt zu den Ikonen der unmittelbar nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstandenen Wiener Architektur.

Namensgebend für das Sanatorium war der Wiener Hautarzt Doz. Dr. Friedrich Luithlen. Im Juni 1907 erteilte ihm das Ministerium des Innern die Bewilligung zur Errichtung einer Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Sanatorium Dr. Luithlen, Aktiengesellschaft“. Die konstituierende Generalversammlung der Aktiengesellschaft fand am 22. Juni 1907 in der Wohnung von Dr. Luithlen Wien I., Hansenstraße 3, Mezzanin, statt. Die Aktionäre rekrutierten sich fast ausschließlich aus medizinischen Kreisen. Das Sanatorium sollte eine Heilanstalt für Hautkrankheiten werden, da bis dahin viele Hautkranke ins Ausland gehen mußten, um sich der notwendigen Anstaltsbehandlungen unterziehen zu können. Der Bau, der auf Basis eingehender, das In- und Ausland umfassenden Studien des Dr. Luithlen – vor allem die zahlreichen Fragen der Krankenpflege und der Hygiene betreffend – konzipiert wurde, sollte 32 Zimmer aufnehmen und mit allen modernen Behandlungsbehelfen auf dem Gebiet der Dermatologie ausgestattet sein. Mit der Ausführung der Baupläne wurde Robert Örley, mit der Bauführung die Allgemeine österreichische Baugesellschaft beauftragt.

Die Fundamente für das Sanatorium zur Behandlung von Hautkrankheiten und Erkrankungen der Harnwege wurde nach der Erteilung der Baubewilligung durch den Wiener Stadtrat ab 2. September 1907 gelegt. Am 18. Juli 1908 wurde das Haus in Anwesenheit zahlreicher geladener Gäste eröffnet und ging zwei Tage später, am 20. Juli, in Betrieb.

Örley konzipierte die Zimmer der Schwerkranken gegen den Hof zu und ordnete Bäder und Toiletten in unmittelbarer Nähe zu den Zimmern an. Robert Örley schrieb selbst zum Grundriss des Sanatoriums (Der Architekt, Dezember 1908): „Bei der Lösung des Grundrisses wurde in erster Linie versucht, einen möglichst großen Hof zu erzielen, in welchen die Krankenzimmer für Schwerkranke münden können. Dabei war auf die Erweiterungsmöglichkeit Bedacht zu nehmen, und wird vielleicht manches im Grundriß erst dann verständlich, wenn diese Erweiterung einmal durchgeführt werden kann.“

Die Fenster der Krankenzimmer sollten ursprünglich mit kannelierten Glastafeln versehen werden, um die Möglichkeit von Einblicken zu vermeiden, doch auf Wunsch des Bauherrn blieb der Mittelteil eines jeden Fensters normal verglast und nur in die äußeren Fensterteile wurden geblasene Buckelscheiben eingesetzt, wodurch sich bloß ein optischer Effekt (eine „Spielerei“, wie Örley es ausdrückte) ergab, der im geometrischen Muster des steinernen Sockels seine Fortsetzung fand.

Auf dem Dach befanden sich ursprünglich zwei um 45 Grad schräg gestellte Betoneisenkuppelkonstruktionen, um für die dahinter befindlichen Operationssäle (einem septischen und einem aseptischen) trotz der Nordausrichtung ausreichend Licht zu erhalten.

Beim Umbau zu einem Studentenheim 1964 wurden die Kuppeln und das markante Glasvordach über dem Portal entfernt.

1912 schied Dr. Luithlen aus der Führung des Sanatoriums aus. Nach dem „Anschluß“ Österreichs an das Deutsche Reich wurde das Sanatorium 1938 „arisiert“ und unter kommissarische Verwaltung gestellt. Von 1945 bis 1954 wurde das Sanatorium unter der Leitung von Dr. Friedrich Neuwirth betrieben und am 15. Juni 1956 geschlossen. 1964 wurde das Gebäude in ein Studentenheim und 2006 in ein Hotel umgewandelt.

Markus Kristan

ROBERT ÖRLEY/Villa Wustl

Villa Wustl, erbaut 1912-14

Adresse: Auhofstraße 15 / Hietzinger Hauptstraße 40

Für den Neubau einer Villa des Schraubenfabrikanten Richard Wustl auf der zwischen Auhofstraße und Hietzinger Hauptstraße gelegenen, einem verzogenen Rechteck gleichenden Bauparzelle musste 1912 das Schloss des Herzogs von Braunschweig abgebrochen werden. Einzig das in Teilen erhalten gebliebene Glashaus wurde von dem beauftragten Architekten Robert Örley in die neue Anlage mit einbezogen. Die an den Außenseiten unversehrt gebliebene Villa wurde später im Inneren tiefgreifend umgebaut, wobei der Verlust der zentralen Halle mit Galerie am schmerzlichsten ist.

Der „modern“ erscheinende kubische Villenbau wird durch ein hohes, zweifach abgetrepptes Pyramidendach bekrönt, wobei die für den Bau wesentliche Grundkonzeption der Verschränkung eines Quaders mit einer Pyramide sichtbar wird. Der umlaufende Lichtgaden im Dach entmaterialisiert diesen Bereich.

Ein Juwel im Sinne des in der Wiener Architektur nach 1900 mehrmals verwirklichten Gesamtkunstwerkes stellt das ovale Musikzimmer dar, dessen hölzerne Wandverkleidung, regenschirmartig gefaltete Stuckdecke und zentrale Lust eine untrennbare Einheit ergeben.

Einen Überraschungseffekt für jeden Kenner der Wiener Architektur um 1900 stellen die beiden Mosaikvasen an der Auffahrt in der Hietzinger Hauptstraße dar. Sie sind analog den Vasen vor dem Secessionsgebäude mit von Örley eigenhändig modellierten bronzenen Schildkröten gestaltet.

Unmittelbar nach Fertigstellung seiner Villa, gestattete der Bauherr deren öffentliche Besichtigung: „Der äußerst vornehm gehaltene Bau vereinigt alle Vorzüge der modernen und des praktischen Bedürfnisses, er ist stilvoll und zweckdienlich und entspricht in jeder Weise den Anforderung des höchsten Komforts. Vor allem entzückt die große Halle mit ihrem daranschließenden Wintergarten. Ganz originell verwertet ist das Souterrain mit seinem Weinkeller und seiner Kegelbahn für gesellige Zwecke. Zwei große, terrassenförmige Balkons schmücken die Fronten des ockergelben, von einem Walmdach gekrönten Hauses.“1

1915 erhielt wurde der Villenbau mit dem Preis der Stadt Wien für „künstlerisch, technisch und hygienisch hervorragende Bauten in Wien“ prämiert.2

Mit zahlreichen Abbildungen illustriert wurde die Villa erst 1916 in der „Österreichischen Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst“ publiziert.3

1932 kündigte der Eigentümer der Villa – einer alten Wiener Patrizierfamilie entstammend – an, sie abzureissen, da er behauptete, die Verdoppelung der Wohnbausteuer nicht tragen zu können.4 Die heute noch bestehende Villa beweist, dass Richard Wustl sich schließlich anders entschied.

Die Urzelle der Künstlervereinigung Hagenbund in Wien liegt in informellen Treffen von Künstlern zu Fragen der modernen bildenden Kunst ab dem Jahre 1880. Zunächst erfolgten diese in verschiedenen Restaurants und schließlich im Gasthaus “Zum Blauen Freihaus” in der Wiener Gumpendorfer Straße, dessen Besitzer Josef Haagen hieß - so kam der Künstlerbund Hagen zu seinem Namen. Formal konstituiert wurde der “Künstlerbund Hagen der Genossenschaft Bildender Künstler Wiens” am 3. Februar 1900. Er war zunächst ein Verein innerhalb der 1861 entstandenen "Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens" ("Künstlerhaus"), der Standesvertretung der Wiener Maler, Bildhauer und Architekten. Ähnlich wie die Klimt-Gruppe 1897 aus dem Künstlerhaus ausgetreten war, verließen auch die Hagenbündler nach verschiedenen Unstimmigkeiten mit den Mitgliedern des Künstlerhauses am 29. November 1900 das Dach der Genossenschaft. Da somit das 1868 eröffnete Künstlerhaus als Ausstellungsmöglichkeit nicht mehr zur Verfügung stand, wurde eine neue Ausstellungshalle notwendig, die sich in der Markthalle in der Zedlitzgasse fand. Architekt des Umbaus dieser Halle war Josef Urban, Gründungsmitglied des Hagenbundes, der auch als Bühnenbildner aktiv war, aber bereits 1911 in die USA ging. Die Ausstellungen in der Zedlitzhalle entsprachen der weitgesteckten Zielsetzung des Hagenbundes und waren dem gesamtem Gebiet der bildenden Künste gewidmet, umfassten also auch Kunstgewerbe und Gebrauchsgraphik.

Die Urzelle der Künstlervereinigung Hagenbund in Wien liegt in informellen Treffen von Künstlern zu Fragen der modernen bildenden Kunst ab dem Jahre 1880. Zunächst erfolgten diese in verschiedenen Restaurants und schließlich im Gasthaus “Zum Blauen Freihaus” in der Wiener Gumpendorfer Straße, dessen Besitzer Josef Haagen hieß - so kam der Künstlerbund Hagen zu seinem Namen. Formal konstituiert wurde der “Künstlerbund Hagen der Genossenschaft Bildender Künstler Wiens” am 3. Februar 1900. Er war zunächst ein Verein innerhalb der 1861 entstandenen "Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens" ("Künstlerhaus"), der Standesvertretung der Wiener Maler, Bildhauer und Architekten. Ähnlich wie die Klimt-Gruppe 1897 aus dem Künstlerhaus ausgetreten war, verließen auch die Hagenbündler nach verschiedenen Unstimmigkeiten mit den Mitgliedern des Künstlerhauses am 29. November 1900 das Dach der Genossenschaft. Da somit das 1868 eröffnete Künstlerhaus als Ausstellungsmöglichkeit nicht mehr zur Verfügung stand, wurde eine neue Ausstellungshalle notwendig, die sich in der Markthalle in der Zedlitzgasse fand. Architekt des Umbaus dieser Halle war Josef Urban, Gründungsmitglied des Hagenbundes, der auch als Bühnenbildner aktiv war, aber bereits 1911 in die USA ging. Die Ausstellungen in der Zedlitzhalle entsprachen der weitgesteckten Zielsetzung des Hagenbundes und waren dem gesamtem Gebiet der bildenden Künste gewidmet, umfassten also auch Kunstgewerbe und Gebrauchsgraphik.

Der Versuch einer Wiederbelebung des Hagenbundes nach Kriegsende war kurzlebig und wenig erfolgreich.

Der Versuch einer Wiederbelebung des Hagenbundes nach Kriegsende war kurzlebig und wenig erfolgreich.